Oggi le piante stanno assumendo un ruolo sempre più importante in tutti gli acquari, come ornamento, come sorgente di ossigeno per i pesci e come purificatrici dell’acqua.

E’ ormai opinione comune che un acquario ricco di piante sia più gradevole da ammirare, e più salutare per i pesci che vi vivono, di uno spoglio. Quindi le piante sono passate in breve tempo da puri e semplici ornamenti ad attivi, ed in alcuni casi portanti, componenti dell’acquario.

Vedremo di seguito cosa fare e cosa sapere per far sì che le nostre beniamine possano crescere rigogliose, forti e pulite. Impareremo l’uso dei fertilizzanti e della luce, conosceremo il meccanismo della fotosintesi e scopriremo quali sono i sintomi, le malattie e i rimedi da approntare.

Oltre a ciò, alla fine sarà presentata un’ampia carrellata di schede con le caratteristiche delle piante più comuni.Tra piante ed animali, nella fattispecie i pesci, vi sono alcune differenze, che però ammettono in alcuni casi, notevoli eccezioni.

La differenza più evidente è, innanzitutto, il movimento; come è noto, generalmente gli animali sono liberi di muoversi mentre le piante restano fissate ad un determinato substrato. La seconda differenza è meno evidente ma più importante: le piante sono prive di un sistema nervoso che le renda in grado di reagire velocemente ai cambiamenti dell’ambiente circostante.

Le piante, infine, si accrescono in continuazione durante tutta la loro vita e solo dalle loro estremità, nutrendosi in modo autonomo e producendo sostanze organiche a partire da sostanze inorganiche, come acqua ed anidride carbonica, sfruttando l’energia luminosa (organismi autotrofi).

E’ questa caratteristica che rende uniche ed insostituibili le piante per la vita sul nostro pianeta, sia sopra che sotto la superficie dell’acqua.

Le piante acquatiche, oltre a creare un suggestivo ed esotico effetto decorativo, assolvono due funzioni di vitale importanza per la vita dei nostri pesci: consumando anidride carbonica durante il processo fotosintetico cedono ossigeno; l’altra funzione è l’assorbimento dei composti azotati, potenzialmente velenosissimi, che insieme alla CO2 sono gli elementi base su cui attraverso la fotosintesi, viene creata la materia organica. affinché i vegetali possano espletare al meglio il loro compito, è necessario fornire loro dei “supporti vitali” appropriati.

Per poter crescere sane e rigogliose, le nostre piante hanno bisogno di cura e di attenzione, soprattutto all’acqua e all’ambiente in cui si trovano. Infatti, le piante, al contrario degli animali, non possono spostarsi, e se l’ambiente in cui crescono non è adatto a loro, non possono trasferirsi per cercarsene uno migliore, semplicemente muoiono. Per aver una crescita adeguata dovremo, perciò, porre parecchia attenzione a diversi fattori; tra i tanti, i più importanti sono i seguenti:

– Luce

– Fertilizzazione

– Fondo

– Acqua

Tutti questi elementi sono importanti, ma ancora più importante è il corretto bilanciamento tra essi. E’ perfettamente inutile eccedere in uno e restare scarsi negli altri, perché non si raggiunge altro risultato che arrestare la crescita delle nostre piante e favorire aspetti che si vogliono sempre tenere lontani, quali, ad esempio, il proliferare delle alghe.

La popolazione, sia animale che vegetale, non deve essere mai eccessiva; troppi pesci creano problemi alla stabilità dei valori dell’acqua, mentre troppe piante possono creare problemi di compatibilità tra le specie presenti (vedere più avanti).

In questa parte tralasceremo le ultime due in quanto se ne è parlato abbondantemente in precedenza.

L’anatomia

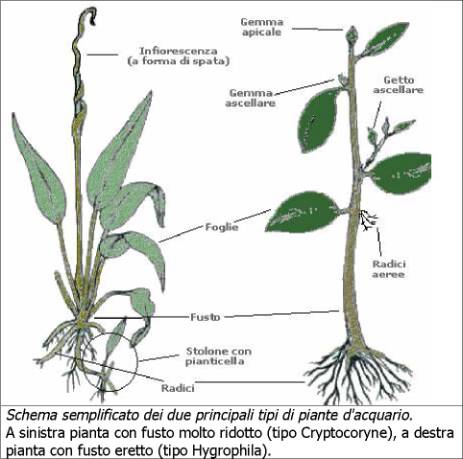

Prima di trattare, anche solo superficialmente, l’anatomia delle piante d’acquario, va fatto un importante chiarimento. Con l’espressione generica di “piante d’acquario” si indicano delle piante che devono vivere completamente sommerse nell’acqua. In linea di massima si possono distinguere le seguenti piante:

1 – piante terresti “adattate” con trucchi botanici ad una limitata sopravvivenza nell’ambiente acquatico; 2 – piante di origine palustre che possono vivere, secondo le varie specie, anche perennementesommerse; 3 – piante acquatiche che vivono anche in natura quasi sempre completamente sommerse; 4 – piante acquatiche galleggianti; 5 – alghe. L’anatomia di queste piante può differenziarsi notevolmente, in quanto anche le piante, come qualsiasi altro organismo vivente, hanno cercato nel loro lungo processo di evoluzione di adattarsi nel modo migliore al loro habitat naturale.

Così, per esempio, le piante acquatiche e in parte anche le piante palustri, si distinguono dalle piante terrestri per la loro struttura corporea. Infatti una pianta acquatica sottratta dal suo elemento naturale si affloscia, perchè è sprovvista, al contrario della pianta terrestre, di quel tessuto legnoso che potrebbe sorreggerla.

La mancanza di strutture portanti permette alla pianta acquatica di sopportare meglio la corrente e di ridurre il peso specifico in modo da poter più facilmente galleggiare e rimanere così eretta nell’acqua. A volte, a questo scopo, si formano all’interno del fusto e dei rami piccole camere d’aria, che danno alla pianta una spinta positiva più o meno elevata.

Queste due forze cioè la spinta positiva, dovuta al basso peso specifico della pianta acquatica stessa e la corrente presente nella maggior parte delle acque, hanno anche altri effetti sulla morfologia e l’anatomia della pianta acquatica: basta ricordare le forme delle foglie e la struttura del fusto che nella maggior parte dei casi si distinguono notevolmente da tutto quello che si conosce nelle piante terrestri.

Parliamo delle Cormofite, questo grande gruppo a cui appartengono i muschi, le felci e le fanerogame.Come dice lo stesso nome (“Cormofita” significa “pianta fornita di tronco”) le Cormofite sono distinte da un apparato radicale, da un fusto e da foglie.

Le radici, nelle piante acquatiche e palustri, sono presenti già nel seme sotto forma di un minuscoloorgano chiamato “radichetta”. Da ciò si sviluppa la cosiddetta radice primaria che ha un portamentoortotropo. Da questa radice principale partono radici laterali.

In alcune piante acquatiche la radice primaria muore precocemente e viene sostituita da numerose altre radici che si sviluppano alla base del fusto formando un apparato radicale di radici sottili ma compatte. Nelle piante acquatiche e palustri lo scopo primario dell’apparato radicale è quello di mantenere la pianta legata al terreno e sostenere in un certo qual modo il peso del fusto e del fogliame. Un’altra funzione delle radici è quella di assorbire sostanze nutritive,tuttavia questo compito è generalmente di secondaria importanza nelle “vere” piante d’acquario. Per assolvere questo duplice compito, la radice è formata principalmente da un sistema che permette di inserirsi nel terreno, a volte con sorprendente vigorosità, senza essere danneggiata. A tal fine, la superficie delle radici è protetta da una cuffia detta caliptra che non varia di spessore malgrado le sollecitazioni meccaniche, perchè le sue cellule sono ininterrottamente rigenerate. Grazie alla continua moltiplicazione di nuove cellule in posizione apicale, la radice poi si allunga e si fissa sempre maggiormente nel terreno.

Lungo il cilindro centrale della radice sono presenti i cosiddetti peli radicali che trasportano le soluzioni nutritive assorbite dal terreno alla radice vera e propria e da qui arrivano al fusto della pianta.

Va sottolineato che in alcune piante acquatiche si assiste allo sviluppo dei peli radicali solo in ben determinate condizioni, quando cioè la pianta è veramente fissata con le radici nel terreno; se invece è galleggiante lo sviluppo dei peli è più o meno ridotto.

Un’altra particolarità che si riscontra soprattutto nelle piante acquatiche e in alcune piante palustri, consiste nella possibilità di sviluppare un apparato radicale anche lungo il fusto, in prossimità dei nodi. Si tratta di radici avventizie conosciute da tutti gli acquariofili, come per esempio nelle specie dei generi Myriophyllum e Ludwigia. Il fusto è l’organo di collegamento fra l’apparato radicale e le foglie. Il fusto, che si sviluppa dall’apice vegetale del germoglio, al contrario della radice ha sempre una punta di vegetazione senza protezione. Fra le piante d’acquario se ne possono distinguere due tipi: quelle dove il fusto si sviluppa sopra il terreno di coltura e si ramifica portando delle foglie e quello dove il fusto è parzialmente trasformato in una struttura sotterranea e le foglie si sviluppano immediatamente sopra il terreno. Tipiche del primo gruppo le piante dei generi Ludwigia e Myriophyllum, del secondo Vallisneria o Aponogeton.

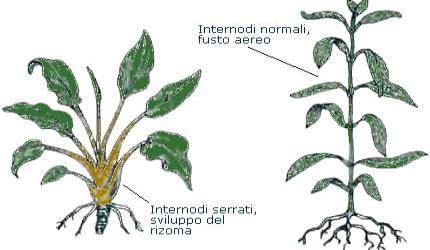

Il fusto che si sviluppa sopra il terreno di coltura presenta, a distanza più o meno ravvicinata, dei nodi dove si sviluppano le foglie ed eventualmente i rami. Lo spazio fra i nodi, chiamato internodo, può essere molto variabile e caratterizza la morfologia della pianta. Se nel nodo è inserita una sola foglia si parla di una posizione fogliare alternata.

Se invece il nodo porta più foglie, si parla di verticello che a seconda del numero delle foglie che lo compongono può essere dimero (due pezzi), trimero (tre pezzi) e così via. Se i verticelli, inseriti sui diversi nodi, sono sullo stesso piano, allora si parla di inserimento o di posizione “opposta”, se invece la posizione dei verticelli varia da un nodo all’altro si parla di posizione “decussata” (incrociata). Il fusto può presentare nell’ascella, formata tra la foglia e il nodo, una gemma che può sviluppare un ramo.

L’intensità di ramificazione varia nelle diverse specie di piante, generalmente le piante acquatiche e palustri sono relativamente poco ramificate. Se il fusto si sviluppa solo o quasi esclusivamente sotto terra, si parla di rizoma. Il rizoma ha esternamente certe somiglianze con una radice ma si distingue nettamente da questa perchè presenta, come ogni fusto, degli internodi ed ha anche un apice caulinare, cioè non protetto.

Nel lato superiore il rizoma porta delle gemme mentre nel lato inferiore porta delle radici. Dalle gemme del rizoma si sviluppano le foglie che sembrano così diramarsi immediatamente sopra il terreno di coltivazione senza l’aiuto di un fusto. Nella maggior parte dei casi le foglie sviluppatesi da un rizoma formano le cosiddette rosette. In pratica il rizoma si forma per la trasformazione del fusto che avvicina in modo sproporzionato i nodi fra loro, mentre lo spazio internodale è estremamente ridotto. Il fusto inoltre si ingrossa perchè accumula sostanze di riserva.

Una particolare forma di rizoma è il bulbo. Si tratta di un fusto ad internodi fortemente raccorciati ricoperto da foglie trasformate in squame carnose. Dal disco del bulbo si dipartono direttamente le radici, verso il basso, mentre verso l’alto si estende una gemma apicale dalla quale si svilupperanno delle foglie normali. Un altro tipo di fusto sotterraneo è il tubero che generalmente è ancora più tozzo e più ingrossato del vero e proprio rizoma per il notevole accumulo di sostanze di riserva. Le specie con rizoma, come per esempio Vallisneria, Nymphaea e in un certo qual modo anche Cryptocoryne, sono assai diffuse tra le piante d’acquario.

Piante d’acquario con bulbi o tuberi, sono invece molto rare. Il portamento del fusto “aereo” può essere eretto o strisciante. I fusti, che si sviluppano sul terreno e sono privi di foglie o dotati solo di piccolo fogliame, portando all’apice delle plantule, vengono chiamati stoloni.

La tipica foglia è composta da una base spesso trasformata in guaina, da un picciolo e da una lamina o lembo fogliare. La guaina è situata all’attacco col nodo e in alcune piante può fasciare parzialmente o totalmente il fusto. Il picciolo è invece l’organo di sostegno della foglia e può avere forma e lunghezza molto varie; qualche volta manca completamente e allora la foglia si chiama sessile. Generalmente il picciolo si inserisce sul margine della lamina fogliare, in alcuni casi l’inserzione avviene anche al centro della lamina. La lamina, la cui forma varia notevolmente da compatta a divisa, è la parte essenziale della foglia.

La tassonomiaLa tassonomia, cioè della classificazione, delle piante d’acquario segue le regole della nomenclatura binominale introdotta da Linnè. Le stesse regole che valgono per la nomenclatura nel campo della zoologia sono valide, almeno in linea di massima, anche per la botanica. Il nome della specie è sempre indicato con due sostantivi latini di cui il primo scritto con la lettera iniziale maiuscola, indica il genere, e il secondo il nome dell’autore.

Nel caso di una revisione tassonomica però, al contrario di quanto succede nel campo della zoologia, per le piante il nome dell’autore che ha descritto per la prima volta la specie viene pubblicato tra parentesi mentre il nome dell’autore che ha provveduto alla revisione del genere viene trascritto dopo la parentesi, per esempio Limnophila aromatica (Lamarck) Merrill.

A volte si trovano i due nomi degli autori collegati con la parola latina “ex”, per esempio: Cryptocoryne bullosa Beccari ex Engler, ciò significa che questa specie di pianta è stata descritta da Engler dietro suggerimento di Beccari. Quando invece si trovano due nomi di autori collegati con la parola latina “et” significa che tutti e due gli autori hanno descritto assieme la specie (Nymphaea maculata Schumacher et Thonning).

Notevole importanza nella nomenclatura delle piante ha l’attribuzione della sottospecie. In questo caso però non si aggiunge semplicemente un terzo nome latino, come avviene nel campo zoologico, ma si scrive Acorus gramineus A. Solander ssp. pusillus (S’ebold) Engler.

L’abbreviazione “ssp.” sta per sottospecie. Un’altra abbreviazione che a volte si trova nella descrizione di certe piante è “Hort.” oppure per esteso Hortorum”: questa abbreviazione posta dopo il nome scientifico indica che questa pianta non esiste in natura ma proviene da una coltivazione in cattività.

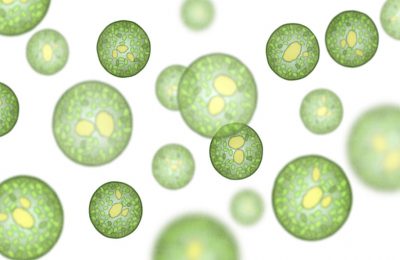

Le piante sono praticamente gli unici organismi viventi sulla terra in grado di effettuare la trasformazione di sostanze inorganiche in sostanze organiche.

Ci vuole poca immaginazione per capire che, senza la presenza delle piante verdi sulla terra, sarebbe impossibile una qualsiasi catena alimentare, ragion per cui non ci sarebbe possibilità di vita “superiore” sul nostro pianeta.

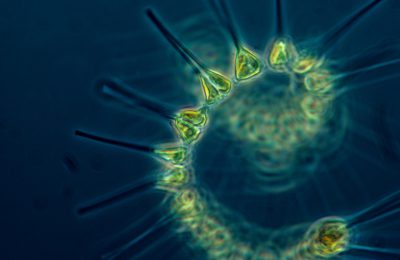

è risaputo ormai da qualsiasi persona che si interessa pur marginalmente alla biologia che le piante verdi, cominciando dalle minuscole alghe unicellulari, per finire con gli enormi alberi nelle foreste tropicali, sono legate, nei modi più svariati, alla vita sulla terra.

Per l’acquariofilo questo aspetto riveste ancora maggiore importanza. Prima di tutto va tenuto presente che nell’acquario d’acqua dolce le piante sono un elemento decorativo al quale difficilmente si vuole rinunciare.

Senza però un minimo di conoscenza dei processi che permettono la fotosintesi delle piante, sarà impossibile ottenere un successo nella coltivazione in cattività. In secondo luogo le piante, sia quelle superiori che quelle inferiori (alghe e batteri), svolgono una funzione di notevole importanza nell’ambito della creazione dell’habitat favorevole ai pesci in acquario.

Anche se esistono diversi tipi di pesci che vivono in natura in biotopi privi di piante superiori, le differenti caratteristiche di un acquario rendono almeno opportuno se non indispensabile l’impiego delle piante, per esempio per assicurare un certo equilibrio nello scambio dei gas (ossigeno-anidride carbonica) per non parlare delle indispensabili alghe che svolgono funzioni di notevole importanza riguardo la pulizia dell’acqua.In altre parole, anche se l’acquario è privo di piante superiori, difficilmente potrà funzionare in assenza di piante inferiori, sotto forma di alghe (che riescono ad assorbire una buona parte dei nitrati, sostanze residue del processo di decomposizione batterica delle sostanze organiche). Non va dimenticato infine che, almeno dal punto di vista puramente scientifico, anche i batteri fanno parte del mondo vegetale, sarebbero cioè delle piante.

Tuttavia, pur confermando ulteriormente con ciò l’importanza vitale che riveste la presenza di piante nell’acquario, non va dimenticato che il metabolismo della maggior parte dei batteri si distingue da quello delle piante verdi. Infatti, nel caso dei batteri, non si può parlare di fotosintesi, cioè di un processo chimico che necessita della luce come fonte di energia, ma si parla di chemiosintesi. In questo caso infatti l’energia necessaria per la trasformazione delle sostanze deriva da reazioni chimiche.

Questo processo di chemiosintesi, assai diffuso fra i batteri, è quasi sconosciuto fra le piante superiori. Dal punto di vista strettamente biologico, il cosiddetto “acquario olandese” non trova nessun corrispettivo in natura sia per quanto riguarda il numero delle specie di piante impiegate nell’allestimento, sia per quanto riguarda la rigogliosità della vegetazione. Sotto l’aspetto dell’acquariofilia tuttavia questo tipo di acquario è probabilmente l’ espressione senza dubbio più appariscente del mondo acquatico che si possa ottenere in cattività. Per conseguire risultati soddisfacenti con “acquari olandesi” si devono rispettare in primo luogo le esigenze vitali delle piante che sono le principali protagoniste di simili vasche, anche se i pesci (molto pochi) non devono assolutamente mancare.

Per valorizzare nel modo migliore possibile le varie piante utilizzate per l’arredamento dell’acquario è indispensabile rispettare alcune regole ben precise. Le piante con fogliame scuro devono contrastare con altre che hanno un fogliame più chiaro. Foglie larghe avranno un maggiore effetto se vicino si trovano piante con foglie piccole o laciniate.

Se la vasca non è troppo piccola conviene inoltre creare un punto di richiamo con l’aiuto di una singola pianta particolarmente bella e grande. Fotosintesi e respirazione delle piante acquatiche hanno una notevole importanza per la sopravvivenza dei pesci in acquario, addirittura per tutta la biologia di questo ambiente.

Grazie alla fotosintesi si assiste ad un arricchimento dell’acqua con ossigeno durante il giorno, utile per i pesci. In un acquario con buona vegetazione, la quantità d’ossigeno ?prodotta? durante il giorno per fotosintesi è largamente superiore all’ossigeno consumato dalle piante sia di giorno che di notte attraverso la respirazione. La fotosintesiLa fotosintesi è quel processo chimico-fisico che permette alle piante di trasformare l’energia luminosa in energia chimica, più utile biologicamente. La reazione fondamentale della fotosintesi è rappresentata dallo schema seguente: 6CO2 + 6 H2O + hn= C6H12O6 + 6 O2 dove ‘hn’ rappresenta l’energia luminosa necessaria che viene catturata dai fotosistemi ed immagazzinata. E’ curioso notare come solo nel 1942 sia stato dimostrato che l’ossigeno che si forma proviene dall’acqua e non dall’anidride carbonica, anche se già da diverso tempo si sospettava una cosa del genere.

L’assorbimento di energia luminosa avviene da parte di due differenti molecole, dette clorofilla ‘a’ e clorofilla ‘b’, che sono costituite da anelli porfirinici contenenti uno ione magnesio (sono dette perciò magnesio porfirine, mentre il composto analogo presente nel sangue degli animali, l’eme, è una ferro porfirina). In realtà è nota da poco tempo anche una terza molecola, detta clorofilla c, il cui spettro di assorbimento è del tutto simile a quello della clorofilla b; per questo motivo noi considereremo solo le prime due.

Le due clorofille hanno spettri di assorbimento diversi; in ogni caso esse assorbono tra 400 e 500 nm (zona blu) e tra 600 e 700 nm (zona rossa).

La zona tra 500 e 600 nm non presenta assorbimenti da parte delle clorofille (la luce è assorbita in questo intervallo da altre sostanze, i carotenoidi, presenti nei pigmenti dei fotosistemi). Le piante attraverso la fotosintesi clorofilliana e alla combinazione degli elementi che elencheremo più avanti riescono a procurarsi quello che gli serve per crescere.

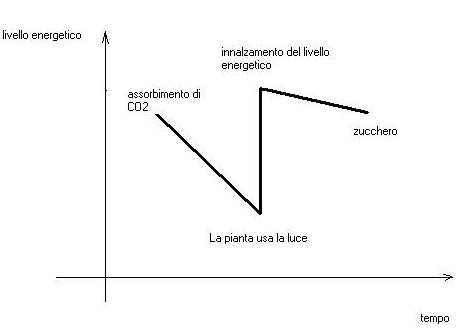

Esse assorbono anidride carbonica CO2 e iniziano a trasformarla in altre sostanze, naturalmente per compiere queste trasformazioni la pianta consuma energia e si ha una perdita di energia, dopo assorbendo energia luminosa riescono ad ottenere un prodotto con maggior energia che si avvicina al prodotto finale, lo zucchero.

Grafico andamento energia nel tempo durante la fotosintesi clorofilliana.

La fotosintesi è abbastanza rapida. Con biossido di carbonio e luce una cellula verde ogni ora produce fino a trenta volte il proprio volume in ossigeno. L’entità della fotosintesi si misura sia determinando il volume di biossido di carbonio consumato nell’unità di tempo, sia il volume di ossigeno liberato nell’unità di tempo.

Il rendimento di questa trasformazione in teoria sarebbe molto alto: intorno al 28%, tuttavia essa può essere più o meno intensa, per es., a seconda dell’illuminazione, della temperatura (generalmente si svolge rapidamente tra 10 e 35 °C), dell’acqua assorbita dalle radici, della quantità di clorofilla, dell’età della foglia e del suo stato di nutrizione, della concentrazione di biossido di carbonio dell’aria, ecc. il rendimento finale è circa compreso tra 1 e 0.1 %. Nutrienti e fertilizzanti I nutrienti importanti per le piante, e per la vita subacquea in genere, sono tantissimi, ma la maggior parte di questi è richiesta solo in quantità talmente piccole da non essere necessario aggiungerli con i fertilizzanti, perchè presenti in ogni acqua potabile o in ogni prodotto atto a trattare l’acqua RO per renderla adeguata alla vita dei pesci.

Lo scopo dei fertilizzanti, è proprio quello di integrare gli oligoelementi sottratti all’acqua con i trattamenti demineralizzanti, o sottratti dalle piante stesse con la loro crescita. Questa, per le piante, è sicuramente l’operazione più importante da eseguire in acquario.

Al contempo, è anche la più delicata e, quasi sempre, viene male interpretata da molti. Per esempio, chi utilizza i prodotti industriali trova scritto sulle confezioni in che dosaggio usare il prodotto e, in genere, si attiene alle indicazioni riportate, salvo poi avere problemi di piante che stentano o di alghe che compaiono.

Purtroppo, quello che i prodotti industriali non dicono è che i dosaggi sono sempre calibrati per acquari mediamente dotati di piante. Cosa vuol dire “mediamente” Nulla! Due vasche, apparentemente identiche e dotate dello stesso numero e tipo di piante non hanno la stessa richiesta di nutrienti perchè le condizioni dell’acqua e della luce saranno, invariabilmente, diverse. Per cui è estremamente difficile dare delle regole di comportamento riguardo questo tema. Saranno la sensibilità e l’esperienza di ogni acquariofilo a fare la differenza e a dar modo di usare al meglio i prodotti in vendita.

Le carenze, come gli eccessi, di nutrienti, sono sempre segnalate dalle piante con sintomi ben caratteristici, anche se non sempre di facile interpretazione, anche perchè non sempre è facile reperire le informazioni del caso.

Talvolta non sono proprio le piante a segnalare i problemi, ma altri ospiti indesiderati: ad esempio, un eccessivo dosaggio di nitrati o fosfati ? segnalato da una esagerata crescita di alghe. Ciò che si può suggerire è di usare sempre i prodotti fertilizzanti con parsimonia, soprattutto alle prime somministrazioni; partiremo da quantità che siano pari alla metà di quanto dichiarato nelle istruzioni e osserveremo come reagisce la vasca.

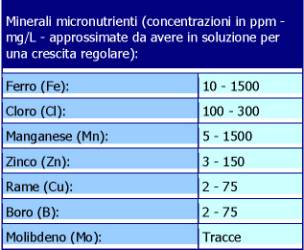

Solo dopo un mese con questi dosaggi potremo decidere se continuare così o variare le dosi, aumentandole o diminuendole, ma è sempre meglio stare scarsi con le fertilizzazioni che abbondare; l’esplosione di alghe è sempre dietro l’angolo. Molta attenzione va anche posta ad un parametro spesso trascurato, il KH. Un valore di durezza carbonatica maggiore di 4-5°dKH porta a una riduzione dell’assorbimento da parte delle piante dei nutrienti fondamentali; per questo motivo vi consiglio, se volete dedicarvi senza troppi problemi, alla coltivazione delle piante, di abbassare il KH al di sotto del valore sopra indicato. Ecco, innanzitutto, un piccolo elenco di quelli che sono i minerali macro e micronutrienti necessari alla crescita ottimale delle piante:  | Minerali macronutrienti (concentrazioni % approssimate, rispetto al peso secco dell’intera pianta) | Carbonio (C): | 43 | | Azoto (N): | 1 -3 | | Potassio (K): | 0.3 -6 | | Fosforo (P): | 0.05 -1 | | Magnesio (Mg): | 0.05 -0.7 | | Zolfo (S): | 0.05 -1.5 | | Calcio (Ca): | 0.1 -3.5 | |

|

Tutti questi minerali devono essere presenti combinati con altri elementi a formare ioni o molecole neutre, e non come elementi tal quali (ad esempio, il carbonio è utilizzato come CO2 o come bicarbonato, non come carbone o grafite o diamante). E’ chiaro che, viste le esigue quantità in gioco dei micronutrienti, basta poco per eccedere nel dosaggio, come per avere una carenza. Infatti una cosa che spesso sfugge è come capire se si è fertilizzato troppo o troppo poco. Purtroppo, questo lo si può sapere solo controllando l’acqua e vedendo se ciò che abbiamo aggiunto è stato consumato o meno.

Questo tipo di controllo, per il comune acquariofilo, è praticamente impossibile da eseguire; quindi, è necessario trovare un sistema che sia alla portata di tutti e non dia troppi problemi. Un buon metodo è quello di controllare l’accumulo di ferro; la maggioranza dei fertilizzanti per acquari si preoccupa di aggiungere ferro, un elemento quasi sempre carente nelle nostre vasche. Quindi, ci muniremo di un buon kit per la determinazione del ferro.

Una buona fertilizzazione è quella che mostra una quantità di ferro in acqua non superiore a 0.05-0.1 mg/L di ferro totale per non più di 24 ore; dopo questo periodo il ferro deve essere stato completamente assorbito.

Se troviamo ferro in acqua dopo 24 ore significa che abbiamo esagerato e le piante non sono più in grado di assorbirlo, lasciandolo a disposizione delle alghe. Una cosa importante riguardo ai kit da usare è che la maggior parte di essi è in grado di misurare solo il ferro ridotto e non chelato o ossidato. Solo un paio di kit oggi in commercio (Dupla e Tetra) possono dare una misura del ferro TOTALE presente in acqua. Dobbiamo, però, considerare anche altri aspetti molto importanti. Ad esempio, il consumo dei nutrienti è legato alla quantità di luce disponibile. Altri nutrienti possono essere immagazzinati dalle piante per essere utilizzati in caso di carenza (è il caso di nitrati, fosfati, solfati, potassio e ferro).

Alcune piante possono immagazzinare alcuni nutrienti meglio di altre; se queste piante si dovessero trovare vicine in acquario, si può assistere ad un lento deperimento di una pianta, perchè privata di nutrienti dalla pianta vicina. in linea di principio, la fertilizzazione del fondo va sempre bene poichè permette di accumulare discrete quantità di nutrienti in una zona della vasca che resta al di fuori della portata delle alghe; però non tutte le piante possono assumere fertilizzanti dalle radici e, quindi, non sempre fertilizzare il fondo è sufficiente.

Per le piante a fusto diventa indispensabile fertilizzare anche in acqua. I nutrienti necessari però, non sono disponibili nell’acqua (meno che mai in acqua distillata o RO) e, a parte quelli che avremo reso a disposizione col fondo (se preparato in maniera adeguata), li dovremo fornire noi stessi. Le piante d’acquario assorbono s? nutrimento dalle radici ma, chi più, chi meno, chi esclusivamente, anche dalle foglie. una pianta che sia acquatica o no necessita di 16 elementi base: due di questi facilmente reperibili e ovvi sono idrogeno e ossigeno. Ovvio dunque che l’acqua dovrà contenere in soluzione i nutrienti fondamentali per le nostre beniamine. Elenco completo degli elementi necessari | ossigeno | idrogeno | potassio | azoto | fosforo | carbonio | calcio | magnesio | zolfo | manganese | molibdeno | boro | cloro | ferro | rame | zinco |

In natura questi elementi sono forniti dal continuo movimento dell’acqua che lavorando le rocce e tutto quello con cui viene a contatto si arricchisce di sostanze che poi le piante useranno per crescere. L’assunzione dei nutrientiI vari elementi che in natura servono alla crescita di una pianta in un acquario possono essere introdotti con l’acqua, la sabbia del fondo della vasca e possono essere anche introdotti dai pesci stessi come sostanze organiche di scarto. Naturalmente è chiara l’influenza che può avere la CO2 disciolta in acqua e la illuminazione a cui e sottoposta una pianta se si vuole avere un rendimento maggiore e quindi una buona crescita non si può che cercare di fornire alla pianta questi due elementi nella giusta misura per non arrivare ai valori limiti di rendimento del 0.1%, infatti questi due fattori sono quelli che influenzano di più nel ciclo di produzione dello zucchero. In realtà le piante necessitano sì di nutrienti, ma sono alquanto esigenti circa la loro qualità: “scelgono” solo quelli di cui necessitano veramente, lasciando gli altri in soluzione, a disposizione delle alghe. Nella continua competizione tra piante ed alghe per luce ed anidride carbonica, dunque, un eccesso di nutrienti comporta uno sviluppo abnorme di queste ultime.

L’acquariofilo deve quindi conoscere le reali esigenze nutritive delle proprie piante, in rapporto alla composizione dell’acqua utilizzata per riempire l’acquario: un problema non facile da risolvere, con i pochi strumenti a disposizione nell’ambiente domestico.

Cerchiamo, dunque, di stabilire dei moduli di comportamento ottimali, per identificare poi i principali sintomi di “denutrizione” da parte delle piante. I nutrienti necessari per qualsiasi pianta superiore possono essere suddivisi genericamente in “macronutrienti”, “micronutrienti” ed elementi in traccia. I primi -azoto (N), fosforo (P), zolfo (S), calcio (Ca), magnesio (Mg), potassio (K) -sono elementi indispensabili, in discrete quantità, per la crescita di qualsiasi pianta. I secondi -ferro (Fe), manganese (Mn), rame (Cu), zinco (Zn), molibdeno (Mo), cobalto (Co), boro (B) sono invece elementi indispensabili, in piccole quantità, per produrre nuova materia organica. Gli ultimi, infine, sono elementi necessari in tracce (non misurabili con i comuni kit di laboratorio), come nel caso del sodio (Na). Alcuni di questi elementi, inoltre, vengono detti “immobili”, in quanto vengono fissati nella composizione stessa delle cellule vegetali e non possono essere spostati, all’interno del corpo di una pianta, da una parte all’altra. è il caso di boro, calcio, rame, ferro, manganese e zolfo, la cui deficienza provoca la mancata produzione di nuove foglie: le foglie giovani rimangono piccolissime e chiare, non potendosi completare la loro produzione.

Altri elementi vengono invece detti “mobili”, poichè possono essere trasferiti da una parte all’altra della pianta, attraverso la linfa, a seconda delle esigenze. è il caso di zinco, molibdeno, magnesio, azoto, fosforo, potassio, la cui deficienza in acquario provoca la prematura morte delle foglie più vecchie, allo scopo di mettere a disposizione delle giovani le riserve di nutrienti necessarie per la loro completa formazione.

Pertanto, un primo sintomo da osservare nelle nostre piante è il tipo di foglie più “sofferente”. Se si tratta delle foglie giovani potremo ricercare il problema nel primo gruppo di nutrienti. Se si tratta delle foglie più vecchie dovremo invece prendere in considerazione il secondo gruppo.

E’ da tenere presente,inoltre, che le piante necessitano di tutti i nutrienti in rapporti ben definiti. Immaginiamo che per produrre della nuova materia organica serva un grammo di anidride carbonica e mezzo grammo di azoto. Immaginiamo anche che nell’acqua siano presenti tre grammi di azoto ed un solo grammo di CO2.

Quando quest’ultimo sarà stato consumato completamente, resteranno in soluzione, inutilizzati, ben due grammi e mezzo di azoto, disponibili per le alghe infestanti, ma non per le piante, non essendo disponibile sufficiente anidride carbonica per produrre nuova biomassa. Per questo stesso motivo, in alcuni casi, il surplus di un nutriente crea sintomi di deficienza di altri.

Una carenza di zolfo provoca una colorazione pallida, molto chiara delle foglie, molto simile ai sintomi provocati da scarsa illuminazione. In questo caso, però, dovremo osservare anche un certo allungamento degli internodi (distanza tra una foglia e l’altra, lungo il fusto, nelle piante alte). In questo modo si può comprendere se sia necessario aumentare l’intensit? delle lampade, oppure aggiungere un concime liquido.

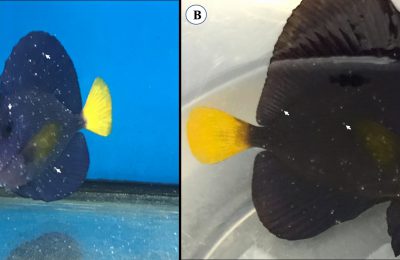

Una carenza di anidride carbonica, infine, provoca una crescita molto lenta, sia delle foglie vecchie che delle giovani, ed una generale “debolezza” delle piante, che appaiono piccole e denutrite. Deficienze di nutrientiVediamo ora più in dettaglio cosa accade alle piante quando alcuni di questi nutrienti vengono a mancare o ad essere in eccesso. CO2: In carenza di CO2, le foglie restano piccole e la crescita rallenta; in alcuni casi si nota il deposito di polvere bianca sulle foglie, dovuto a decalcificazione biogenica. Azoto: In carenza di azoto, l’intera pianta tende al giallo-verde, e le foglie più vecchie tendono ad ingiallire più di quelle giovani. Le foglie più vecchie possono anche morire in caso di forte deficienza (quasi mai osservata in acquario). In caso di forte illuminazione, si assiste ad un viraggio delle foglie verso il rosso, dovuto alla produzione di antocianine. Un eccesso di azoto, sotto forma di nitrati, produce una crescita abnorme di alghe. Fosforo: Una carenza provoca sintomi simili a quelli della carenza di azoto, con aggiunta di aree morte sulle foglie più vecchie e perdita di foglie. La crescita si arresta e il colore verde scurisce. Alcune specie possono diventare violacee per la produzione di antocianine. In vasche con pesci è molto improbabile che si possa manifestare una carenza di fosforo, più frequente, invece, negli acquari olandesi. Un eccesso di fosfati è alla base di una crescita incontrollata di alghe. Potassio: Una mancanza di questo elemento produce macchie gialle che, lentamente, crescono sulle foglie più vecchie. Le foglie giovani restano molto piccole. In alcune specie, tutta la foglia ingiallisce, comprese le nervature, al contrario della carenza di magnesio che lascia verdi le nervature principali. Non sono noti effetti negativi in caso di eccesso di potassio. Questo è anche un bene, dato che il potassio non è facilmente determinabile, non esistendo alcun kit per la sua quantizzazione. Calcio: Una carenza di questo elemento può insorgere solo in acque con bassissima durezza totale (GH inferiore a 2). In altri casi è molto difficile che si manifestino i sintomi tipici di una sua deficienza, quali ingiallimento dei margini delle foglie più giovani e crescita difforme delle nuove foglie. Solo in caso di grave carenza avremo foglie nuove interamente bianche e deformate, con morte delle radici della pianta. Magnesio: Una carenza di Mg provoca un ingiallimento delle foglie, a partire dai margini per poi continuare verso l’interno. Le nervature principali restano verdi. In acque non eccessivamente tenere (cioè con un GH almeno di 2) è difficile che si possa manifestare tale carenza. Zolfo: Ingiallimento delle nuove foglie, seguito da colorazione rossastra dovuta alla produzione di antocianine con forte illuminazione. Ferro: Una carenza di ferro produce problemi alla produzione di clorofilla e le nuove foglie crescono gialle e si riducono di spessore, fino a diventare trasparenti e disintegrarsi. Saranno le piante a crescita più veloce a mostrare per prime i sintomi. L’Egeria densa diventa giallastra con foglie piccole e chiuse verso lo stelo. In caso di grave carenza, la pianta muore in breve tempo. Manganese: La carenza di Mn si manifesta con aree gialle tra le venature, che restano verdi. Il tessuto tra le vene poi muore, producendo fori allungati nelle foglie. Gli stessi sintomi, purtroppo, si possono manifestare anche in eccesso di ferro, il quale blocca l’assunzione di manganese. Rame: Una carenza di Cu si manifesta con la morte delle estremità. Una sua eccedenza può uccidere un gran numero di piante quali Vallisneria, Ludwigia, Sagittaria e altre. Zinco: L’ingiallimento di aree tra le vene, sui margini e sulla punta di foglie vecchie sono i sintomi tipici di una carenza di zinco. Boro: I sintomi di una carenza di boro sono analoghi a quelli che si manifestano in carenza di calcio. Le foglie ingialliscono partendo della punta, per poi morire rapidamente. In lieve carenza, le foglie delle Crypto assumono una forma concava e le radici sono corte e distorte. Molibdeno: Una carenza provoca l’ingiallimento di zone tra le nervature, inizialmente delle foglie più vecchie, seguito dalla formazione di aree marroni lungo i bordi. La fioritura risulta inibita. Alcuni elementi, come ferro, fosforo ed azoto, sono assimilabili dalle piante solo in condizioni di anossia. In presenza di grandi concentrazioni di ossigeno (come normalmente si verifica nell’acqua dell’acquario), questi ioni passano in uno stato di ossidazione che li rende difficilmente assimilabili. Il fondo dell’acquario, invece, rappresenta un ambiente generalmente anossico: negli spazi tra i granelli di sabbia, pertanto, si trovano le più elevate concentrazioni di ioni ferro, fosforo ed azoto facilmente assimilabili dalle piante. è proprio qui che le piante, attraverso le radici, possono approvvigionarsene. Nel fondo, inoltre, le piante non temono la competizione per i nutrienti con altri vegetali (alghe e fitoplancton) e possono “gestire” a loro piacimento il pool di ioni utili.

Un eccesso di nutrienti in forma liquida, in definitiva, si tradurrebbe in uno smodato sviluppo di alghe, mentre un fondo fertilizzato garantisce una continua riserva di ioni indispensabili per le piante. Per questo stesso motivo è indispensabile evitare l’uso di filtri sottosabbia in vasche fortemente erborate: il continuo passaggio dell’acqua sotto il fondo distruggerebbe le capacità riducenti di quest’ultimo e provocherebbe uno sviluppo indesiderato di alghe, a causa del surplus di nutrienti portati in soluzione, senza contare che lo sviluppo radicale di molte specie di piante acquatiche è inibito ad elevate concentrazioni di ossigeno sotto il fondo. E’ importantissimo, però, anche il pool di nutrienti disciolto nell’acqua, da assorbire attraverso le foglie. La maggior parte delle piante acquatiche necessita di assumere calcio, magnesio, potassio ed anidride carbonica attraverso il sistema fogliare. Solo pochissime specie, come la Lobelia dortmanna, sono in grado di assumere anidride carbonica ed altri nutrienti attraverso le radici.

Proprio i nutrienti come il ferro, inoltre, possono essere accumulati dalle piante acquatiche in concentrazioni sino ad un milione di volte maggiori rispetto a quelle dell’ambiente esterno.

Per questo motivo vanno continuamente aggiunti all’acqua, in una forma facilmente assimilabile, se si desidera ottenere una crescita ottimale delle piante d’acquario.

Poichè non è possibile misurare tutti i nutrienti presenti nell’acqua, tenendo presente che un loro eccesso può produrre numerosi problemi, in base a quanto detto precedentemente, il problema della fertilizzazione va affrontato con ordine, nell’ambito di un serio programma di coltivazione delle piante.

Solo in questo modo sarà possibile ottenere risultati eccellenti. con un fondo approntato come descritto in precedenza difficilmente si verificheranno problemi di fertilizzazione del medesimo, dunque, almeno per i primi periodi, sarà sufficiente un fertilizzante liquido e possibilmente un integratore di ferro chelato e di potassio. La luceLa luce nell’acquario è un fattore di notevole importanza, permette la vita delle piante (fotosintesi) e regola in notevole misura il ritmo vitale degli organismi acquatici. La luce naturale è una forma di radiazioni elettromagnetiche, le radiazioni visibili vanno da 380 a 780 nm (nm = nanometer, che corrisponde a 0,000000001 metri) e sono pari al 51% dell’intero spettro solare. Secondo la lunghezza d’onda la luce ha un colore che va dal violetto al rosso scuro, mentre la luce bianca non è altro che la somma dei vari colori delle diverse radiazioni. Nella composizione della luce non bisogna dimenticare le radiazioni che cadono al di fuori del campo visibile come i raggi ultravioletti o i raggi infrarossi. Le radiazioni rosse della luce favoriscono la crescita in lunghezza delle piante, le radiazioni blu quella in grossezza, ma entrambe devono essere nella giusta proporzione tra di loro affinchè le piante possano crescere regolarmente, cosa normale in natura ma più difficile con la luce artificiale. Nel buio completo o con illuminazione molto debole i pesci dormono, stanno fermi nell’acqua oppure si ritirano negli anfratti e solo quando viene raggiunta una certa luminosità si svegliano, più o meno rapidamente; naturalmente ci sono delle eccezioni, i pesci notturni. La luce è importante anche nel comportamento dei pesci, nell’ambiente naturale acquatico la luce arriva praticamente solo dall’alto, per cui per i pesci “l’alto” si identifica con la direzione da cui proviene la luce, ne è la riprova il fatto che, se un acquario è scuro in alto e riceve luce solo da una delle pareti laterali allora i pesci orientano il loro corpo in modo tale che il dorso sia rivolto dal lato dove proviene la luce. Il senso dell’equilibrio dice loro dove sta il “sotto”, ma la sensibilità alla luce dà loro una falsa sensazione del “sopra”. Il risultato è la posizione obliqua.

Non tutta la luce attraversa ed illumina l’acqua, una parte dei raggi incidenti del sole viene riflessa sulla superficie, un’altra parte si perde per diffusione, un’altra ancora viene assorbita dall’acqua e trasformata in calore.

A bassa lunghezza d’onda, la parte violetta, blu e verde nel campo visibile, le onde per la maggior parte attraversano l’acqua; a cominciare dal giallo (570nm) la permeabilità diminuisce rapidamente, arancione e rosso vengono fortemente assorbiti, i raggi infrarossi ad alta lunghezza d’onda (radiazioni termiche) sono completamente assorbiti anche in acqua limpidissima già ad una profondità di 1 metro. Quale illuminazione Teoricamente un acquario può essere illuminato sufficientemente sistemandolo in modo tale da ricevere per diverse ore al giorno la luce naturale. In pratica, però, la cosa non è così semplice; in primo luogo i vetri assorbono una parte dei raggi luminosi, alcuni dei quali sono di importanza vitale per lo sviluppo e la crescita delle piante, inoltre una simile illuminazione naturale non è ben controllabile, specie in estate quando, essendo troppo intensa, provoca una rapida crescita delle alghe, senza permettere uno sviluppo sufficiente delle piante.

Per assicurare una adeguata illuminazione, che renda possibile la vita agli animali e vegetali, generalmente provenienti dai tropici, dove le condizioni meteorologiche sono molto differenti dalle nostre, è necessario ricorrere all’illuminazione artificiale.

L’unità di misura corretta adatta a misurare l’intensità luminosa, non è il watt bensì il lux. Purtroppo dato che quasi nessuno di noi possiede un luxmetro dovremo trovare una mediazione.

Partiamo dal presupposto che qualsiasi pianta in natura avrà sicuramente più luce rispetto ad una in acquario, quindi inibire la crescita o addirittura arrestarla per la troppa luce in acquario è quasi impossibile.

Diciamo, invece, che senza la giusta illuminazione nessuna pianta riuscirà a sopravvivere, magari semplicemente non crescerà per 2/3 mesi e poi inevitabilmente foglia dopo foglia questa perirà, oppure si allungherà enormemente alla disperata ricerca di luce fino ad assumere un aspetto molto diverso da quello che avevamo immaginato al momento dell’acquisto.

Come mai nel 90% degli acquari c’è posto per più lampade neon, rispetto a quanti ne monta il vostro? Il motivo è semplice, i pesci con poca luce o addirittura senza, vivono, e quindi per non spaventare all’acquisto di un acquario cercano di limitare i costi, commettendo il grosso errore di permettervi solo la coltivazione delle solite 3 o 4 specie di piante sciafile (dicesi sciafila una pianta che raggiunge l’optimun della fotosintesi con una scarsa illuminazione, il contrario è eliofila), che riescono a vivere anche nella penombra.

L’occhio umano, non è uno strumento di misura della luce, quindi anche se si vede l’acquario ben illuminato non è detto che questa intensità luminosa sia sufficiente alle piante.

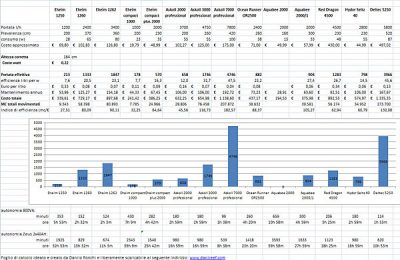

Sapendo che l’intensità luminosa (lux) è reciproca alla distanza al quadrato tra sorgente luminosa e superficie illuminata, si capisce palesemente che per sfruttare al massimo il flusso luminoso delle La tendenza attuale è di utilizzare lampade a “spettro completo” vale a dire lampade che presentano una certa uniformità nella distribuzione spettrale all’interno del campo di lunghezze d’onda di interesse per la fotosintesi, che varia circa da 400 a 700 nm .

Le lampade con queste caratteristiche sono principalmente alcune fluorescenti ed alcune lampade ad alogenuri metallici, tipicamente quelle che possiedono un elevato valore dell’indice di resa di colore (Ra>90). Fanno parte di questa categoria ad esempio le lampade Philips TLD (930, 940, 950, 965) e le lampade Osram Lumilux Deluxe (12, 22, 32, 72).

In effetti è stato visto che lacune nello spettro (vale a dire carenze nell’emissione a certe lunghezze d’onda) tipiche per molte lampade fluorescenti “standard” si ripercuotono negativamente sulla crescita e sullo sviluppo delle piante acquatiche, che possono di conseguenza risultare svantaggiate rispetto alle alghe che in tal caso spesso si sviluppano eccessivamente. Questo vale in parte anche per lampade trifosforo destinate ad uso acquariologico e per le cosiddette “fitostimolanti”.

Le lampade a spettro completo prima citate sono invece in testa in una classifica delle sorgenti di luce basata sul “fattore luminoso di crescita” che in una qualche maniera tiene conto dell’efficienza con cui la luce emessa viene sfruttata dalle piante acquatiche per la crescita. Inoltre generalmente, nell’utilizzo delle fluorescenti, si preferisce utilizzare una combinazione di lampade diverse in modo da fare fronte ad eventuali carenze nell’emissione che una singola lampada può presentare.

La combinazione preferita è costituita perciò dall’accoppiamento di lampade caratterizzate da un indice di resa colori Ra superiore a 90 di diversa temperatura di colore. Unendo una lampada dalla temperatura di colore di 4000 K (ad esempio Philips TLD 940) con una da 5300-5400 K (ad esempio Osram lumilux Deluxe 12, che ha uno spettro piuttosto simile a quello solare sulla superficie terrestre) si ottiene, a mio giudizio, una luce gradevole nè troppo calda nè troppo fredda ed i risultati sulla crescita di molte piante sono buoni. Un’altra possibilità, preferita da alcuni, consiste nello scegliere, sempre rimanendo nel campo delle lampade ad elevato Ra, lampade da toni più caldi (ad esempio combinando lampade da 3000 e da 4000 K), mentre altri (soprattutto in Francia) preferiscono invece la luce più fredda fornita dalle Osram Biolux (6500 K).Le differenze in termini di risultati non sono probabilmente sostanziali e la scelta andrebbe forse fatta anche in base alle esigenze specifiche di illuminazione per ogni pianta acquatica, oltre che sul gusto personale. Così la tonalità della luce fornita dovrebbe essere tale da riprodurre al meglio le caratteristiche della luce che in natura (o nei vivai ??) la pianta incontra. Piante che normalmente vivono in acque torbide e/o colorate (ad esempio ambrate per la presenza di acidi umici) potrebbero gradire le tonalità più calde, mentre le piante viventi in acque limpide a profondità relativamente alte potrebbero trarre giovamento dai toni più freddi delle lampade a temperatura di colore più alta. Analogamente non tutte le piante gradiscono la stessa intensità di illuminazione, che andrebbe perciò modulata di conseguenza, anche basandosi sui dati riportati nelle pubblicazioni che trattano le piante acquatiche.

Purtroppo un altro fattore da tenere in conto è la disponibilità di lampade adatte, tenendo presente qualche tipo viene purtroppo prodotto solo in alcune potenze.

La produzione copre infatti tutte le potenze normali per quanto riguarda le lampade considerate più standard, ma tra le lampade ad Ra>90 alcune potenze sono irreperibili. Poichè le lampade a temperatura di colore di 3000 e 6500 K sono, tra quelle a “spettro completo”, quelle presenti nel maggior numero di potenze, il loro accoppiamento, quando non vi siano altre soluzioni, rappresenta anch’esso un buon compromesso.

Un’altra possibilità è quella di combinare lampade che da sole presenterebbero sostanziali lacune nello spettro, ma che, accoppiate ad altre lampade di spettro abbastanza complementare, possono allora fornire una luce adatta alle piante acquatiche con uno spettro risultante relativamente completo.

In base a questa osservazione, una delle soluzioni proponibile è l’accostamento di una lampada trifosforo come la Philips Aquarelle (o la Sylvania Aquastar o la Interpet Triton) con una lampada dalle caratteristiche della Osram Lumilux 21-840 (o Philips TLD 840 od altre lampade di simili proprietà).lampade conviene applicarle il più vicino possibile alla superficie dell’acqua. Va, inoltre, tenuto in considerazione che qualsiasi materiale, anche il più trasparente, posto tra la fonte luminosa e la parte da illuminare, assorbe una quantità più o meno grande di luce.

Se ad esempio poniamo tra lampada ed acqua un cristallo di 6 mm esso assorbe e riflette circa il 15% del flusso luminoso che lo attraversa. Un altro fattore importante è il grado di limpidezza dell’acqua. Un’acqua perfettamente limpida possiede un notevole potere di assorbimento, infatti in queste condizioni già a 50cm di profondità si ha un assorbimento pari al 50% della luminosità iniziale misurata alla superficie dell’acqua.

Per stabilire il numero di watt necessario per illuminare bene un acquario, dobbiamo considerare l’intensità di illuminazione presente in natura.

In pieno sole, durante una giornata estiva, si possono misurare fino a 100.000 lux, ma bisogna tenere in considerazione vari elementi quali la posizione geografica e meteorologica. In Europa la media giornaliera è di circa 10.000 lux, mentre ai Tropici è intorno ai 17.000 lux.

E’ da considerare che ai Tropici la giornata solare è molto più lunga, quindi è consigliato illuminare un acquario con piante e pesci tropicali per circa 12-14 ore al giorno.

Prima di parlare dell’impianto di illuminazione vero e proprio è opportuno conoscere la quantità di luce necessaria per un acquario. In base ai dati dell’illuminazione naturale ed alle esperienze dei vari acquariofili e delle case costruttrici di acquari per un normale acquario domestico con altezza no superiore ai 50cm, dovrebbe essere di circa 10.000 lux. In conclusione non si può che dire che le piante in un acquario sono importantissime e che oltre a una funzione prettamente estetica permettono di prevenire la formazione di alghe nella vasca, danno una mano nel filtrare l’acqua, quindi due consigli sempre validi:

1) comprate con un pesce sempre almeno una pianta

2) meglio qualche pianta in più che qualche pesce in più. |

Buonasera io ho un’ acquario con fondo di ghiaia, ho messo delle piante però le foglie diventano trasparenti e cresccono poco. Cosa può essere? Grazie tanto Fabio-

Ciao, indicativamente potrebbe essere mancanza di nutrienti. Ti consiglio di vedere questi articoli per capire come migliorare la situazione. (ovviamente dipende anche dal tipo di piante che hai in acquario)

https://www.acquaportal.it/allevamento-delle-piante/

https://www.acquaportal.it/fertilizzanti-sceglierli-ed-usarli/

https://www.acquaportal.it/le-piante-in-acquario/

https://www.acquaportal.it/come-far-crescere-correttamente-le-piante/

https://www.acquaportal.it/fertilizzanti-nellacquario-dacqua-dolce/